Hijo de un general que peleó contra el ejército estadounidense y una hermana de José María Iglesias, Gamboa realizó una gran variedad de actividades, todas ellas relacionadas en mayor o menor medida con la labor literaria: ”Su hermano mayor, José María, lo colocó como escribiente en un juzgado civil, ya que él mismo era juez. Después pasó con el mismo cargo a otro de índole penal. También fue corrector de pruebas de la revista jurídica El Foro, cuyos directores eran Emilio Pardo, hijo, y Pablo Macedo; así como cronista del Diario del Hogar, de Filomeno Mata. Aquí empezó a cobrar prestigio bajo el seudónimo de La Cocardière. Gamboa escribía cuentos, crónicas sociales, comentarios teatrales y una sección en el periódico, titulada Desde mi mesa. Sus primeros versos paródicos, escritos bajo la influencia de Bécquer y Gutiérrez Nájera, los publicó en el Rascatripas, periódico de caricaturas. También colaboró en El Lunes”. (CARBALLO, Emannuel. Federico Gamboa. PP. 17-39. En: Escritores en la diplomacia mexicana. Tomo I, México, Secretaría de Relaciones Exteriores. 363 PP.). Su carrera diplomática inició en 1888, en calidad de segundo secretario de la embajada mexicana en Guatemala, cuando Gamboa contaba con 24 años (Ibid., p. 18). En 1890 fue ascendido a primer secretario de la legación mexicana en Argetina y Brasil y en 1894, al restringirse los gastos en el presupuesto de egresos del gobierno federal la legación se suprimió. Ya en México, ingresó fugazmente a la Secretaría de Hacienda como oficial segundo de aduanas. Dos años después, reingresó a la diplomacia en calidad de jefe interino de la sección de Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Se casó con María Sagaseta. Fue profesor de la Escuela Nacional Preparatoria, diputado al Congreso por el cuarto distrito de Chihuahua (1908-1910) y subsecretario de Relaciones Exteriores. A la muerte de su protector, Ignacio Mariscal, encabezó la Secretaría por un breve lapso. En julio de 1913, Victoriano Huerta lo designó secretario de Relaciones Exteriores, puesto que ocupó durante mes y medio. Ese mismo año el Partido Católico lo postuló como candidato a la presidencia de la República: “El presidente Huerta le declara entonces: ‘si usted triunfa, yo dispararé el primer cañonazo contra usted’”. (Ibid. P. 26). En agosto de 1914, “Gamboa tuvo que abandonar el país con rumbo a Estados Unidos. Salieron con él su esposa, su hijo, su hermana Soledad, sus sobrinos, un sirviente japonés y su perro Jack” (Idem). Residieron primero en Galveston, luego San Antonio, Washington y Nueva York. Ahí se ganó la vida como traductor, copista e intérprete. Su exilio continuó en Cuba donde se hizo cargo de la subdirección de la revista La reforma social, que dirigtía Orestes Ferrara. En 1919 regresó a México, donde ejerció el periodismo y la cátedra. Escribió regularmente en El Universal y enseña Derecho Internacional en la Escuela Libre de Derecho, Historia de la Literatura Mexicana en la Facultad de Filosofía y Letras; Literatura Castellana en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Normal para Profesores; en esta última tuvo, además, la jefatura de las clases de literatura. A la muerte de José López Portillo y Rojas, la Academia Mexicana de la Lengua lo nombró presidente, cargo que ejerció hasta su muerte [1924-1939]. De acuerdo con una encuesta periodística, era el profesor más popular entre los estudiantes. En 1935, el escritor Mauricio Magdaleno evaluó su obra con relación a su carrera diplomática y sus tiempos: “La labor que a partir del año del 1886 desarrolla en la literatura nacional Federico Gamboa, es una de las más denodadas que se hay ensayado en México. Coincide con las expresiones más típicas que pone en uso el porfirismo, y cuya atmósfera es la propia del novelista de ‘Santa’. (…)

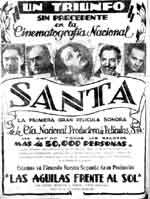

"Académico y positivista fue desde la lejana mocedad, desde los días de reportero del ‘Diario del Hogar’ y el semanario de Juan de Dios Peza, ‘El Lunes’. La vida diplomática, que ejerce, también desde la más temprana juventud, apenas determina influjos insignificantes en su tarea literaria. Esta, entera se ocupa de asuntos nacionales, de problemas nuestros, de dramas de aquí, no importa que cada una de las novelas que va soltando con regularidad infatigable lleven, al pie, sellos de Guatemala, Buenos Aires, Bélgica o Washington. Por ser exclusivamente mexicano su mundo, pertenece Gamboa a la familia de historiadores de nuestro pueblo, que arranca en Lizardi y culmina, ejemplarmente, en Azuela”. (De tecoac al Centenario. El mediodia de Santa. VII. Por Mauricio Magdaleno. El Nacional, 2a Sección. 2a época. Año VI. Tomo XIV, 28 de enero de 1935. PP. 1 - 7). Entre su producción literaria se puede encontrar obras de teatro —La última campaña (1894), La venganza de la gleba (1904) A buena cuenta (1907) y Entre hermanos (1928)— y los cinco tomos de sus memorias, las cuales llevan por título Mi diario (1907-1938) y constituyen un documento útil para la historia del país y de las letras mexicanas. Entre sus novelas no sólo Santa (1903) fue llevada al cine. La Llaga (1910) fue adaptada en dos ocasiones, una de ellas en el cine mudo (Dir. Luis G. Peredo, 1919) y la versión de Ramón Peón, 1937. Por su parte el escritor de Santa resumió en una entrevista su sentir acerca de esta obra: “—¿Santa

es su obra más querida?

—¿Ha producido mucho dinero Santa? Yo he acudido ya a los tribunales en demanda de reparación y de justicia y ellos serán los que digan la última palabra.” (Con Don Federico Gamboa. Por Marión de Lagos. Revista de revistas, No. 1322, 15 de septiembre de 1935. S/p). Por su parte, uno de los realizadores que llevó a la pantalla una versión posterior (Dir. Norman Foster, 1943) de la obra de Gamboa señaló: “En este momento se está acabando de rodar una tercera versión [de Santa], que dirige Norman Foster. […] ha respetado la concepción y la trama del libro. ‘Esta es la gran oportunidad –dice el director- de hacer películas en México, en donde existen la libertad y el respeto necesarios para llevar a la pantalla la obra de un novelista de prestigio sin necesidad de alterar su pensamiento. Seguramente en Hollywood me habría visto obligado a convertir a Santa en una mesera o en una cantante de café para no ofender a las familias”. (Tres veces Santa. Tiempo. Vol II, No. 47, 26 de marzo de 1943. P. 39).

Por su parte el escritor y periodista Carlos Noriega Hope, adaptador de Santa, recordaba el papel y la presencia del escritor durante la realización de la versión de Antonio Moreno: “Don Federico llega al estudio y se sienta cerca del escenario, observa callado las escenas, oye discreto las observaciones técnicas de Antonio Moreno, y de vez en cuando saca su tabaquera, introduce en ella índice y pulgar y extrae una pequeña dosis de rapé que aspira […] sirve para distraerle de algunos trucos cinemáticos que él no comprende y que desde luego él no empleó ni pensó remotamente emplear al escribir Santa, pero todo ello tiene una fácil explicación: el cine es el que hace las imágenes literarias que no existen en la novela; muchos escritores actuales para crear esas imágenes se inspiran en el cine; no es nada más que el producto de la influencia decisiva que este nuevo arte ha ejercido sobre la vida”. (MAZA, Luis Reyes de la. El cine sonoro en México. México, UNAM, 1973. P. 253. En: Palabras al viento. Cine y literatura en México (1917-1935). Por Gustavo García Intolerancia, publicación bimestral, No. 5, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Edit. Laud, México. S/f. P.P. 2-11). En la última etapa de su vida tuvo la tranquilidad de la que en años careció: “Los últimos años de la vida de don Federico fueron metódicos y apacibles: la escritura de su Diario, las sesiones de la Academia (que se celebran en su casa), las tertulias con los amigos, el periodismo, el examen del guión de cine de su película Santa, la asistencia frecuente al teatro y al cine, la visita a las librerías, las dificultades que le provoca la vida tumultuosa de su hijo Miguel, la comparecencia en los servicios religiosos…” (CARBALLO, Emannuel Op. cit.. P. 29). | ||||||||||